AC专栏

最近这几天,2023年发生在武汉大学图书馆的“不雅”事件,正成为全国网友议论的焦点,当事男女双方都承受了巨大的舆论指责。然而,在我看来,随着不断发酵,舆论正变成“意淫”的狂欢,完全不顾事实和依据,许多讨论是“虚空索敌”。

令人遗憾的是,其中也有不少心理工作者隔空对当事人进行恶意揣测,如判断是什么样的人格障碍,又是什么样的性心理问题等。

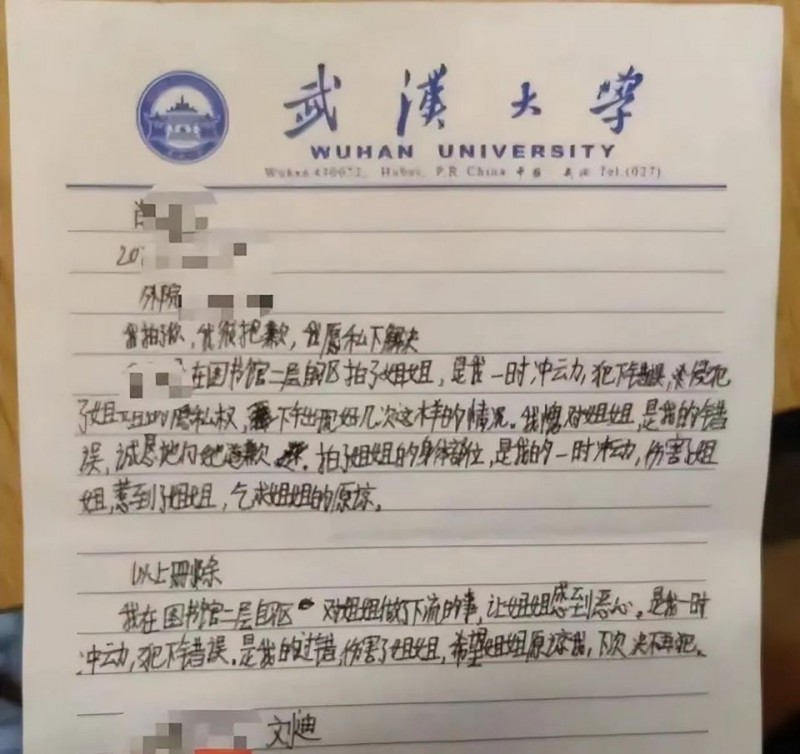

我反对这种“意淫”式的解析。在看过当事人现场录音、相关的书面材料之后,我想从动机分析、合理性分析和心理分析三个层面,谈谈我自己的看法,希望能为这场“狂欢”划下休止符。

这场舆论的“狂欢”,在很大程度上已经指向女方,认为女方非常有心机,是十恶不赦的,她之所以把这件事闹大,是为了自己的学业,即实现“保研”这个动机。

诚然,过去几年在高校中好像存在某种潜规则:发生一些具有争议性的事件,学校为了息事宁人,所以给予当事人一种补偿。事实上,这个“高校传说”其实在我读大学的时代就有了,但是从来没有得到过证实。

如果女方确实是“保研”,那么似乎不能排斥这种可能性,进而倒推出对方可能有这样的动机,恶意栽赃男方。当然,这个猜想是网上对女方汹涌恶意的一个重要基础,似乎她是处心积虑做这件事的,怎么能有这样自私自利的人呢?

然而,这种判断其实是“意淫”。为何这么说?

因为事发的时候,女方已经是武汉大学研二的研究生了,并不是面临毕业、可能需要读研机会的本科生。

既然女方没有“保研”的需求,为何要为了获得所谓的“保研”机会去栽赃男方呢?

我们可以不认同女方的做法,但是至少不能把完全不符合事实的事情放在她头上。

同样的,不应该进一步“意淫”其他的女大学生为了获得所谓“保研”机会,也会在学校主动去栽赃男同学。

对女方的另一大抨击是:

为何女方要长时间在公众场所“偷拍”男方?

此外,女方认为男方是在性骚扰,是ziwei。为此,不少人从生理性角度为男方辩护,认为男方即便是个血气方刚的年轻人,也不至于能坚持ziwei那么久时间。

不少人由此判断,是女方的性心理有问题,却栽赃男方有性方面的偏差。

然而,这恐怕也有“意淫”的成分。

首先是,女方并不是毫无缘由注意到男方的。

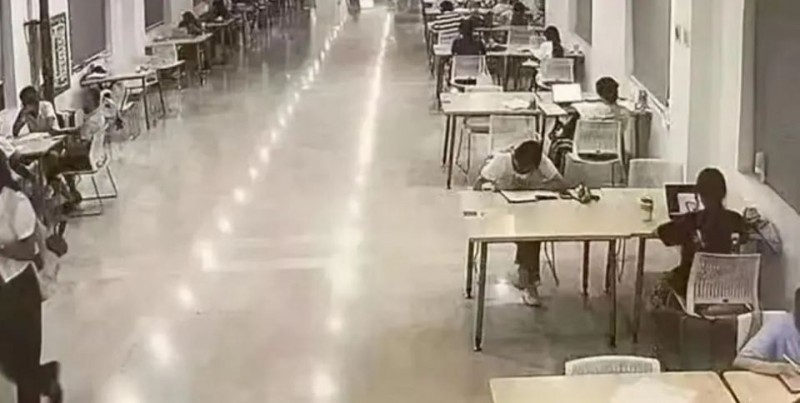

根据记者采访披露,当时的武汉大学图书馆里,座位非常空旷,两个人不需要对面而坐,一个人占据一张桌子也绰绰有余,但是男方却主动坐了过来,这引发了女方的注意。

既然旁边有这么多的空位置,从陌生人人际距离角度,为何要选择坐在靠近其他人的地方呢?

就像地铁里如果有一排空位,大概率我们不会坐在一个陌生人旁边的位置,至少也会空开一个位置,保持社交距离而坐吧。

因此,这个注意,并不是完全空穴来风。

另一点,是男方发出了声响,引起正在看书的女方注意。女方从“取证”角度,才有了那些“不雅”视频。

事发时,图书馆没有监控,我们已经很难还原事实真相到底是什么了,但是从一个人行为合理性的角度分析,这两点解释还是站得住脚的。

此外,说男方不具有这种生理时长(即能够做1个多小时),这也是一个“意淫”下的“误读”:

事实上,女方披露的视频中,男方做这些动作的时间也就几分钟而已,并不是所有时间都在做这件事。

因此,我无法依据这些去判断女方有性心理问题。然而,网络“意淫”下的女方,似乎变成一个有严重钟情幻想的疯子,是一个严重性压抑下的病态,而一些所谓的心理专业工作者,竟然也从这个角度进行“专业分析”,我认为是非常有失分寸的,有过于迎合网友“臆想”的嫌疑。

这件事情发生后,有很多人为男生惋惜,因为他因此导致了创伤性应激障碍,有很多的心理问题,精神科医生要求他住院。作为一个心理工作者,我相信这很有可能的,不见得是在“卖惨”。

一个普通人其实是很难去承受这种大面积的关注,尤其是涉及他个人身体隐私部位视频的大面积传播,这种羞耻感让人有一种“想死”之心,并不是不能被共情的。

但我同时也要提醒大家,女方在很大程度上可能也有应激反应,甚至这种应激可能不是在图书馆事件发生之后才有。

比如,她对这件事的处置策略,完全是不依不饶的,有一种好像要自己要“替天行道”的感觉。

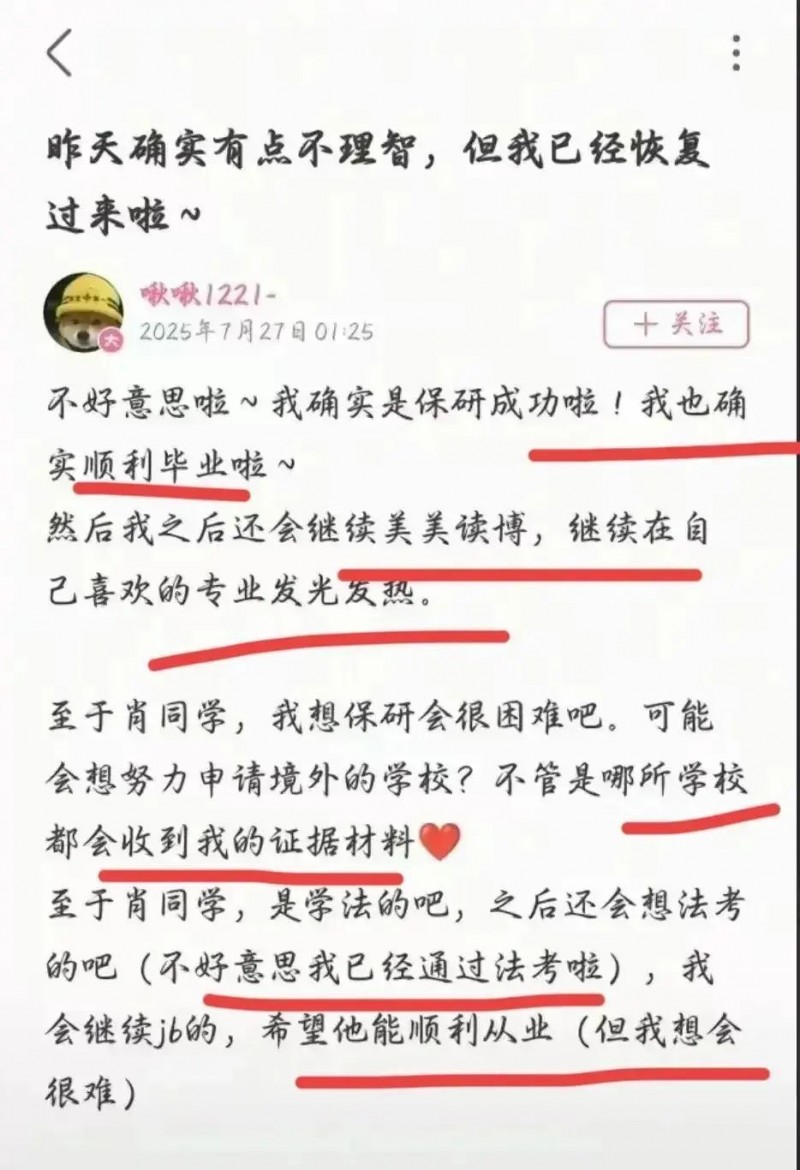

此外,在法院宣判之后,她还高调的表示,自己要继续不依不饶,要继续把这件事情传播出去。

这种“敌意”和“报复”欲,也引发了不少人的反感,是让她失去许多人支持的主要原因,因为这种做法,有点偏离“常态”,得理不饶人,况且她也没有那么“得理”的情况下。

我也认为,确实有点过了。

无论纯粹是男方有皮肤病,亦或者他确实可能有一些并不是那么好的意图,我认为他的举动并没有造成特别恶劣的社会影响,他也不是什么社会名人,如果细究下去,充其量可能是一个需要性心理教育的青春期男生。

批评加教育即可,连学校一个处分,都是有点过于夸张的,也有悖于“治病救人”的基本原则。

让我匪夷所思的是,对他的所作所为,进行如此大的道德性批判和“公审”,意义何在?

女方是出于怎样的情感,把这件事推高到如此的程度?

当时,女方也是一个二十几岁的成年人,应当对这一点有基本认知,但是她的做法,似乎有种受惊下的“惊弓之鸟”,好像不把男方打倒打趴就不能捍卫什么了。

所以,我的判断是,可能是女方也有应激反应。

也许,她曾经遭遇过一些什么,或者通过网络看到过一些什么,引起了她比较大的心理阴影。

考虑到女方后来的研究生论文也是写家庭暴力的有关内容,这可能就是一个值得引起重视的信号。现在很多人对她的论文做过于字斟句酌的解读,却很少去关注她的选题选择背后,可能会隐藏一个怎样的故事。

当我们呼吁对男方的心理问题给予关注的同时,对女方恐怕也需要进行足够的人文关怀。而武大校方恐怕在这一点上,做得还很不够。

很多事,之所以无法在就事论事层面解决问题,是因为没看到事件背后可能隐藏着一些比较大的创伤。

再来谈谈事件中的男方。

男方现在提出,自己当初做出“不雅”举动是因为有皮肤病,这一观点似乎也得到了不少人的认同。

各位看官,我们听取当事人的辩白,是更愿意相信事件发生当时的解释,还是事发之后几天的解释呢?

我觉得,事发当时可能更具有价值。因为事发之后几天,一个人更能提出对自己有利的理据,也更容易找到合乎逻辑的说辞,但这些可能已经经过了理性的过滤。而事发当下,往往是当时的自然反应,没有什么雕琢的空间。

如果你认同这一点,我认为,男方在出事现场的那段录音更具有分析价值。我推荐关注这件事的朋友,好好听几遍。

这段录音里,他有恐惧,即害怕被揭露,特别不希望被父母知道;女方希望他留真实姓名,他一开始也留了假名,直到女方盘问清楚;他也做了道歉,并且主动提出可以提供经济上的补偿,但被女方拒绝。

假设一个人没有什么可以愧疚的地方,纯粹只是自己挠痒痒的话,何必如此害怕?如此想遮掩?如果只是想息事宁人,又何至于提出要支付经济补偿,这种有实质付出的道歉方式?

至少后来以皮肤病来解释当时的所作所为,与他当时的表现,多少有些与理不通之处。

当然,回到我前面所说,即便他可能做过一些不好的事情,也不至于让他遭到现在这样的对待。行为造成的损害,和他所承担的后果,还是需要成合理的比例,而现在的情况,显然完全脱离了他本应该承受的范畴。

无论是对男方,对女方,这样的结局都已经严重超过了。而这何尝不是“意淫”下狂欢的悲哀呢?

遗憾的是,围绕武汉大学图书馆发生的事情,已经充斥了大量的“意淫”,和事实本身关系不大:

如一些女性,可能会联想到自己在公众场所,男性对自己有不良的意图,这就是为何很多女性会站在女方背后的主要原因。

如一些男性,可能会联想到自己在现实处境中遭遇污蔑,却无力自证的恐惧,这恐怕是很多男性站在男方背后的主要原因。

还有一些人,可能会联想到有些人踩在别人头上,获得了人生的飞跃,而自己成为了“垫脚石”,这种气愤和无奈,恐怕就是“保研”传说的由来。

在分析武大图书馆的舆情时,我们不能忽视这些声音。事实上,在我看来,这些“臆想”的背后,可能也有巨大的创伤,是一种集体创伤的爆发。

武汉大学本来应该把这件事限制在两个人之间,并且以事实依据进行处置,从而保护好这两个学生。事实上,这件事本来也应该如此处置,因为这确实不是一件值得在公众场合如此放大解读的事件。

但是,现在显然已经已经不可能了,不仅两个当事人各自背负严重心理创伤,而且还有更多有心理创伤的人加入其中,这已不是武汉大学在自己能力范围内能安抚的了。

让情绪的归情绪,让事实的归事实。情绪容易让人上头,事实容易让人理智。

作为看客的我们,此刻需要做的事情,便是在情绪裹挟中,找到一个稳定的锚点,至少要用有事实依据的内容进行讨论和判断,否则的话,也可能在不自知的状态下,深陷这种扩大化的创伤之中。

End