750多年前,北京城依照一个宏伟精密的计划营建而成。一条暗含文化密码的空间线默默主导着城市秩序和生长逻辑,以物质化的语言向人们传递着中华文明的天人观念。

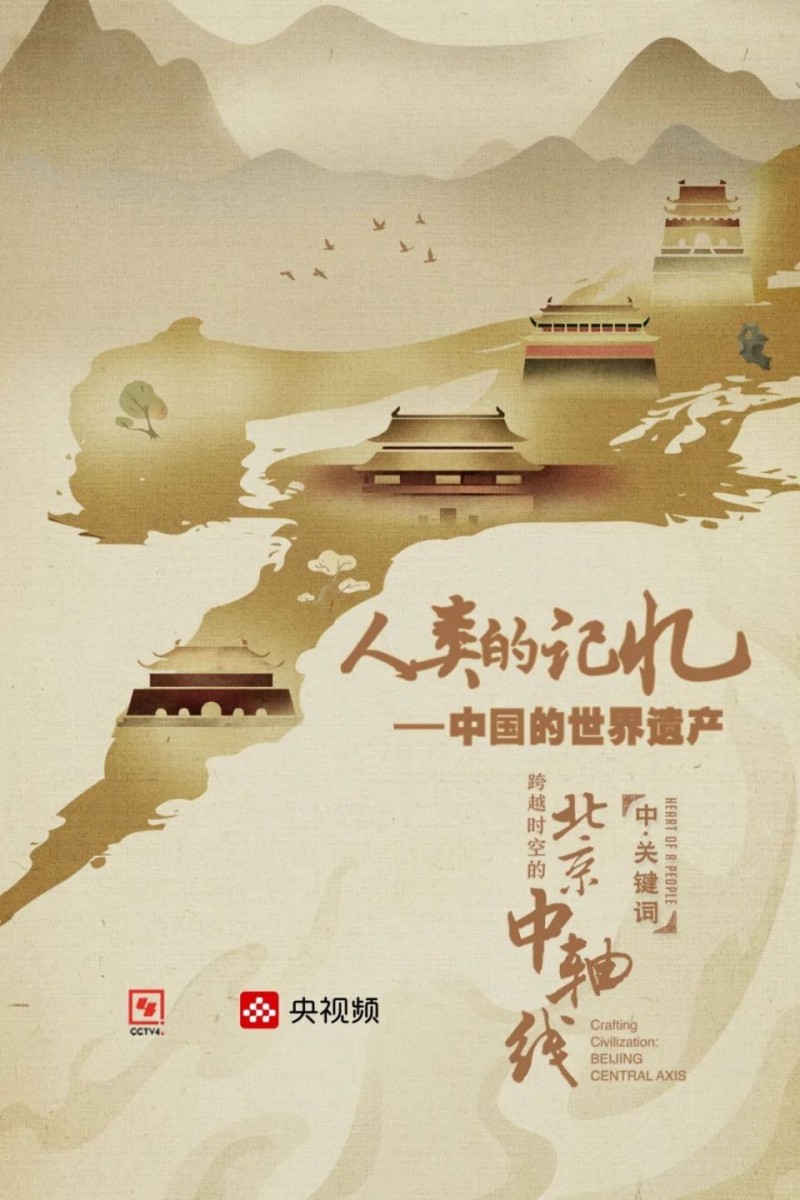

纪录片《跨越时空的北京中轴线》第一集预告片

由意大利传教士利玛窦和明代官员李之藻合作绘制的地图《坤舆万国全图》,曾遵循中国人“以中为尊”的传统观念,创新性地将中国置于地图的中心位置。

《坤舆万国全图》

在远远早于利玛窦的时代,“中”这个关键词就长久而深刻地滋长于中国人心中。利玛窦抵达之前三百多年,这里就是元朝的中心。元朝遵循中国古老的“以中为尊”的传统,定位规划出一条南北中轴线,营造了整座都城。

元大都地图

明朝沿用了元代北京中轴线的空间位置和建筑形态,继续完善建设一座理想都城。宫殿城池向南扩展,中轴线向南延伸至永定门,丰富了整条轴线的空间序列。这条中轴线的全长最终从元代的3.8公里延至7.8公里。

明北京城地图

城市的边界由此被改写,紫禁城被置于城市的中心。作为故宫博物院的一名研究员,周乾一直致力于研究这座处于中心的宫城,如何用建筑语言的密码,编织着一套关于天与地的象征体系。

故宫

“中”的理念,很大程度上来自中国悠久的天文学传统。通过探访考古学家冯时和何努,我们将追溯华夏文明在上古时代如何观星定“天中”,立表测影定“地中”,确立空间与时间秩序,进而建构社会秩序的源流。

甲骨文“中”字

从天中到地中,中国古人的世界观也体现在北京城的规划布局中。清华大学美术学院的陈楠,正在给他的学生们上一堂实践课。探索北京城如何反映甲骨文中的方位。

中轴线与甲骨文方位

在中国文化里,“中”所承载的意义早已超越空间方位。为此,我们来到少林寺,与功夫大师延岑对话,从他那里汲取“中”的观念在武术与禅宗中的意义,展示这一理念在中国文化的精神和物质层面深远与持久的影响。

少林寺延岑师父