本文音频

本文内容

突尼斯北部地区的特点之一是城镇都隐藏在山脉之间。从风景如画的比塞大老港口到艾因·代拉希姆,都是远足爱好者们的绝佳目的地。而在杜加,布拉雷吉亚、乌提卡和勒凯夫的堡垒及周围的乡村都能让你的身心得到很好的放松。

哈马迈特(图源:《地中海明珠——突尼斯》)

突尼斯的北部地区气候温和。腓尼基时期和罗马时期的古建筑群、温暖迷人的海边沙滩、风景迷人的远足胜地,冬季也非常适宜在山林间跋涉,还可以在伊什凯尔湖观赏迁徙的候鸟。喜欢沙滩的人们还可以立即在塔巴尔卡、比塞大和拉夫·拉夫这些地方享受温暖迷人的海滩。热情好客的当地居民越来越多地吸引了游客的注意,使这里成为突尼斯新兴的旅游目的地。

伊其克乌尔国家公园景色

突尼斯唯一的“世界自然遗产”——“伊其克乌尔国家公园”也在这一地区,它就位于比塞大西南30公里处。

天然良港——比塞大

比塞大亦称“宾泽特”,是突尼斯最北部的一座重要港口城市,是突第六大城市,人口10万多,东南距首都96公里,有铁路与之相通。它是非洲大陆最北的一个港口,扼地中海东西航运之要冲,战略位置十分重要。

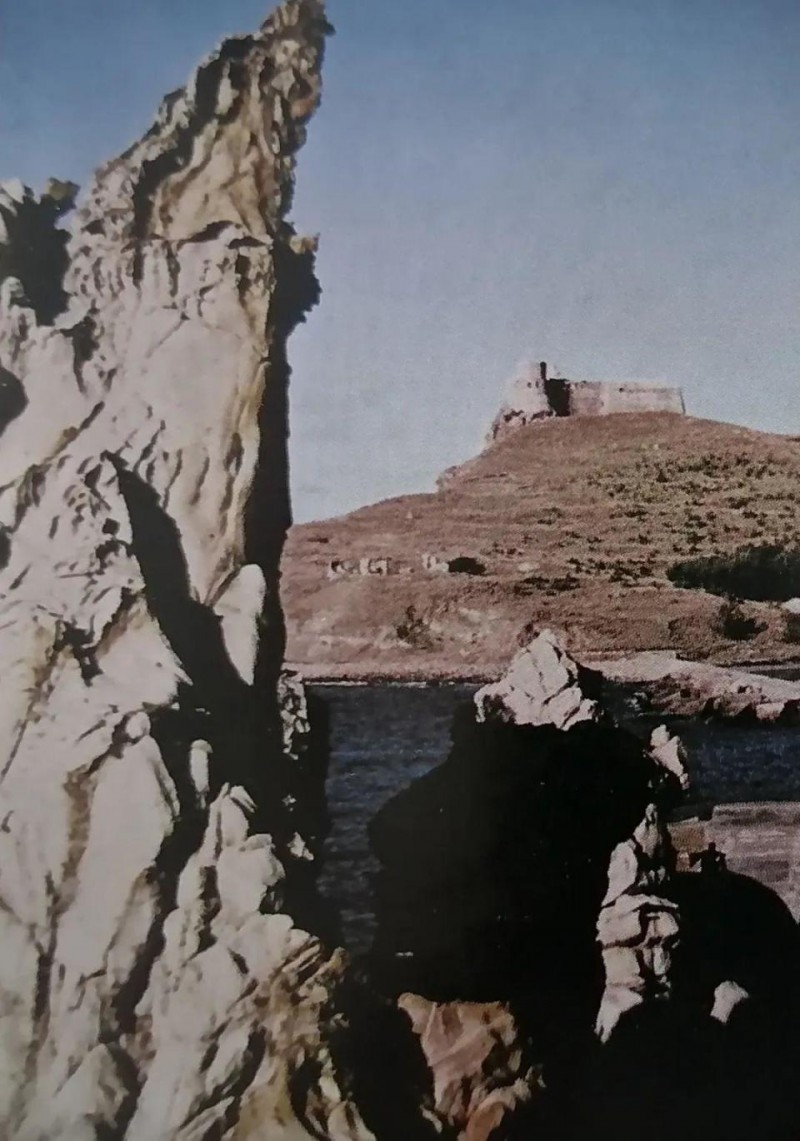

比赛大古港口

比塞大古港口风景如画。现在,古老的港口、海堤与露天咖啡馆早已成为大众化的场所。漫步城中,能看到建于1642年的喷水池、建于17世纪的里巴阿清真寺及其正方形宣礼塔。

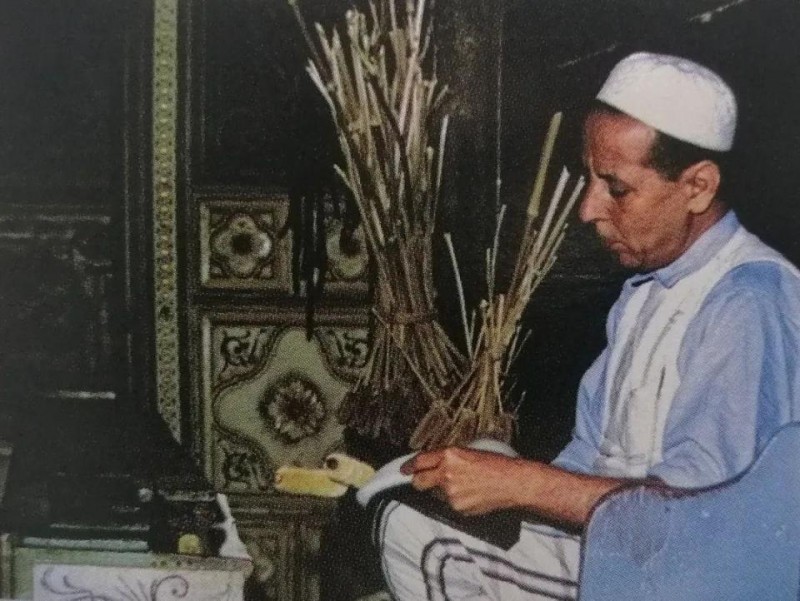

在老城麦地那,手工艺人们在通向大清真寺的狭窄街道两侧编织、敲打、上色。

手工艺者(图源:《地中海明珠——突尼斯》)

大清真寺以北是带有安达卢西亚拱顶的街巷和摩尔人的屋舍。建于16世纪的西班牙堡垒位于山顶之上,如今是一个露天剧场,一年一度的艺术节就在此举行,游客还可由此俯瞰城市全景。巉岩峭壁旁的羊肠小道吸引着步行者前往徜徉其间。安杰拉角深处是垂钓的好去处。市政厅、缤纷花园、水上俱乐部等新艺术建筑也折射出比塞大的辉煌。

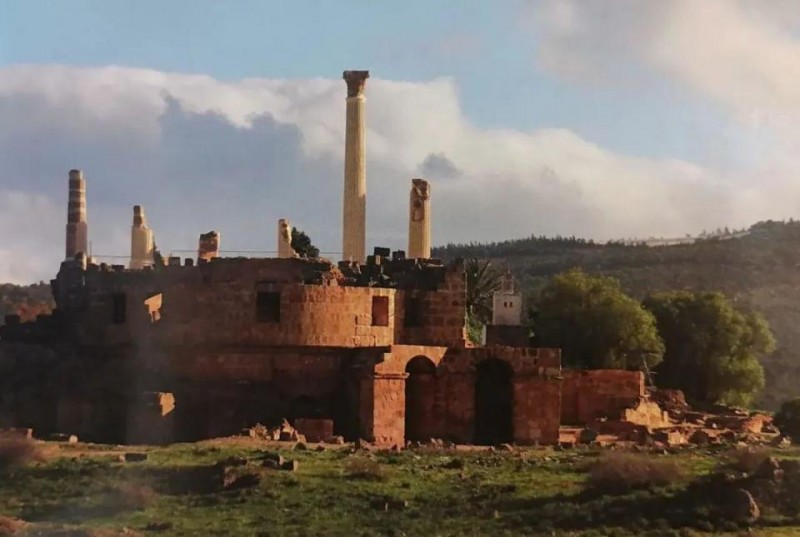

Oudna遗址(图源:《地中海明珠——突尼斯》)

经过一座横跨水道的活动桥就到达了比塞大市。比塞大港由外港和内港(比塞大湖)两部分组成,其间有运河相连,它的主要功能是输出铁矿石、酒、皮革、橄榄油等。

比塞大的工业在突尼斯有着举足轻重的地位,有炼油、有色冶金、水泥、榨油、船舶修理等部门。而且它既是商港,也是渔港,还是军港。此外,在比塞大还有一个国际机场。

1881年,法国占领突尼斯,控制了比塞大并在该市建立了一个大型海军港口。1963年,法国放弃该地。

比塞大港口有着悠久的历史,自古就是著名商港。1881年,法国军队就是从这里登陆,迫使突尼斯当局与他们签了城下之盟,使突尼斯沦为法国的保护国。1890年,法国殖民当局将其扩建为军港。而突尼斯1956年独立后,并没有能够马上收回比塞大港,直到1963年法国军队才被迫撤出。可以说,比塞大是法国人最先到达和最后撤出的一块突尼斯土地。

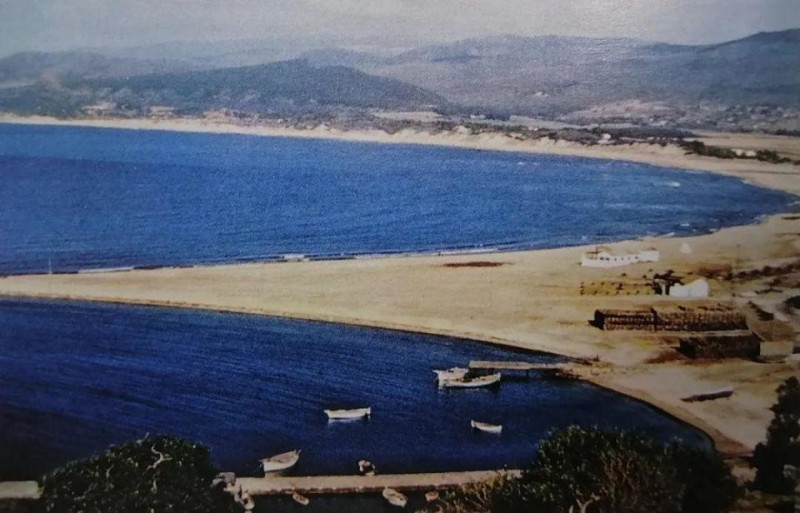

珊瑚港——塔巴尔卡

塔巴尔卡又译作“泰拜尔盖”,是位于突尼斯西北部的一座海滨小镇,距首都170公里,西与阿尔及利亚为邻。这里曾是重要的渔业中心,现在成为突尼斯新兴的旅游目的地之一。这座三面环海、背靠栓皮栎林山的小城,为旅游者提供了自然与现代的和谐与统一。

同突尼斯其他城市一样,塔巴尔卡的历史也是一个由腓尼基、罗马、阿拉伯和土耳其等多元文明组成的丰富多彩的马赛克。因此,游客在附近的布拉雷吉亚和谢姆图仍然可以参观到保存完整的古罗马遗址。从高处俯瞰,塔巴尔卡就像是一个16世纪的热那亚堡,巍然屹立在海边。

塔巴尔卡海湾(图源:《地中海明珠——突尼斯》)

塔巴尔卡的海十分富有特色,由于这里的人们十分重视对自然环境的保护,所以游客可以在这里的海边享受到柔顺的细沙和水晶般清透的海水。

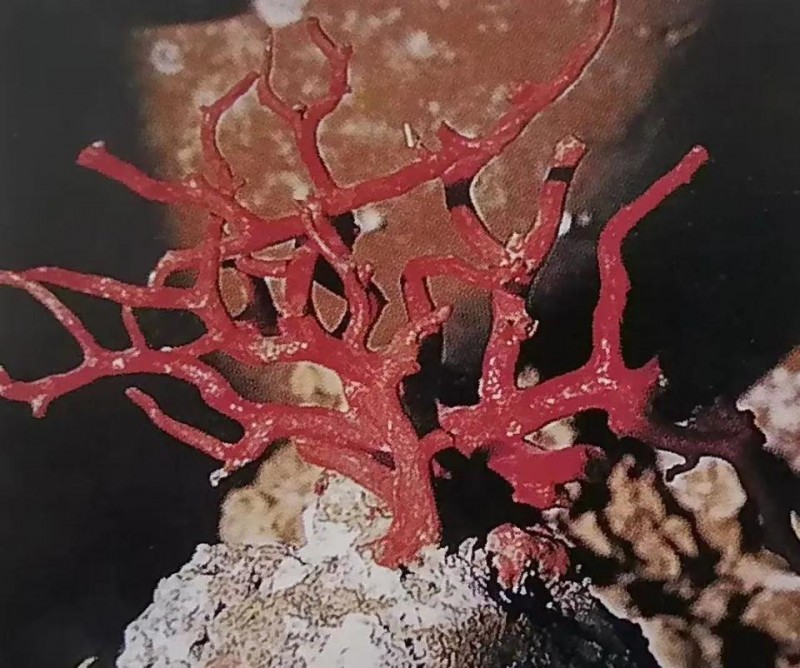

如果你喜欢潜游,不妨到这里来,看看水下美丽的红珊瑚和各色的小鱼。美丽的水下景观受到摄影爱好者和潜水爱好者的垂青,他们以水下摄影展的形式,将这一地区丰富的水下生物资源完整地呈现在广大游客的面前。

突尼斯的红珊瑚货真价实(图源:《地中海明珠——突尼斯》)

对于垂钓爱好者来说,这里也是一个不错的选择。附近的高尔夫球场还可以满足高尔夫球爱好者的需求。

美丽的珊瑚也是这里的特色之一。每年7-8月在塔巴尔卡都要举行的珊瑚节吸引着无数的外国游客,而由珊瑚制成的首饰更是得到游人的青睐。

红珊瑚制作的首饰(图源:《地中海明珠——突尼斯》)

这里的民间文学艺术活动也很丰富。在暑期举行的由当地艺术家参加的民俗艺术节和由国际音乐家参加的爵士音乐节已经成为吸引广大游客的另一亮点。

塔巴尔卡旧港(图源:《地中海明珠——突尼斯》)

塔巴尔卡南面的山林中长着的浓密栓皮栎树林,其树皮即是制作葡萄酒瓶用的软木塞的原料。

另外,在山林中不乏猎物,其中就有凶猛的野猪。每年春季是打猎的好时光,突尼斯外交部就曾组织驻突外交团到这里活动,其主要内容就是打猎。人们传说这里的野猪曾是家猪,突尼斯独立后,因为当地人信奉伊斯兰教,不食猪肉,法国人就将猪放归山林,最后这些家猪就又返祖成为野猪。实际情况到底如何,也没有人去追究,但这些庞然大物经常祸害农作物却是千真万确的,因而遭到人们的忌恨,诛之而后快。

罗马古城——乌提卡

乌提卡是突尼斯最古老的城市之一,就位于突尼斯市与比塞大之间的一个小山坡上。公元前14世纪,来自地中海东岸的腓尼基人在这里建立了第一个殖民点,它甚至比盛极一时的迦太基还要早500多年呢。估算起来,其历史足有3500年,可以称得是北非,甚至在整个非洲,除埃及之外最古老的城市了。在罗马统治初期,这里曾是阿非利加省的首府,是仅次于迦太基的突尼斯第二大城市。

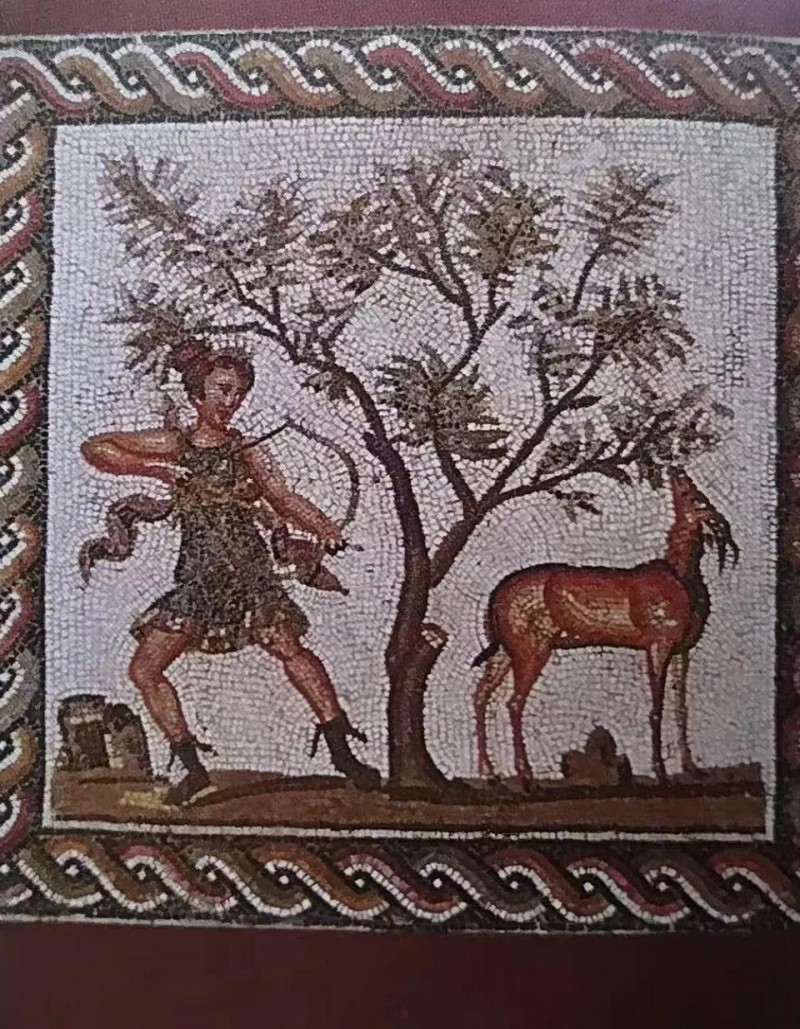

猎神——乌提卡的马赛克画(图源:《地中海明珠——突尼斯》)

因为在第三次布匿战争中乌提卡似乎站在罗马人一边,因此战后没有遭到重大破坏。这里风景秀丽、气候宜人,但它最大的特点还是保存了原始状态的马赛克镶嵌画。在这里,不用进博物馆就可以欣赏到古罗马人留给人类的艺术瑰宝。

当你站在山坡上,放眼望去,只见碧海蓝天、天水一色,海上点点白帆,秀出一幅动人的风景画,你不能不打心眼里钦佩腓尼基人的独到眼光。

伊其克乌尔国家公园

伊其克乌尔国家公园(又译作“艾什凯勒”)位于比塞大市西南30公里处。伊其克乌尔潟湖是北非大面积湿润地带中唯一一个湖泊,因而成为野鸭、白鹳、天鹅、火烈鸟等候鸟难得的栖息地,数十万只鸟在此筑巢、繁衍生息。1979年,联合国教科文组织将其列入世界自然遗产名录,这是突尼斯唯一的“世界自然遗产”。

伊其克乌尔国家公园

伊其克乌尔国家公园面积10775公顷。白云石自然景观使得这片土地具有突尼斯其他任何地方所不具备的地质价值,但使它闻名遐迩的根本原因在于潟湖和另一个与海相通的湖泊构成的湿润地带。

伊其克乌尔的水来自3条非洲土语称为“洼底斯”(即季节河,雨季临时成河,其他季节干涸)的水量极小的河流——廷哈河、候米内河及萨赫纳内河。在潟湖与其南部积水的洼地之间巍然耸立着一块高500米的巉岩,名叫“伊其克乌尔山”,国家公园因此而得名。

伊其克乌尔国家公园是非洲最重要的水鸟越冬地之一,它们之中包括10万余只“波绒鸟”,成千上万只赤颈鸭、骨顶鸡、豆雁和数目可观的火烈鸟。在这里还可以见到欧洲湿润地带已极少见到或已消失的鸟类,例如骨顶鸡和紫水鸡。

伊其克乌尔国家公园

建立国家公园最主要的理由之一,是直到数十年前,这里仍然生存着一种3000年前即已被驯化的矮型水牛,这是迦太基帝国以前从亚洲引进的印度水牛。1976年,突尼斯又引进了这个品种的水牛,但是人们无法预料它现在是否还能在这里繁衍出和古迦太基时代一样的矮型水牛。

矮型水牛

伊其克乌尔国家公园还被宣布为联合国教科文组织人与生物圈计划内的生物保护圈。