在广西北部湾沿海,亚热带气候使得这一海域的年均气温保持在20摄氏度以上,适宜的海水盐度和丰富的微生物,为珍珠母贝的生长提供了良好的环境。在大自然中,母贝受到外来异物的入侵,才会分泌“珠母层”,把异物包裹起来。一层又一层,最终形成珍珠。然而,每一万个母贝或许只能采到一颗珠宝级的天然珍珠。如此美丽和稀有,使得北海珍珠自秦代以来就成为进贡皇帝的珍宝。

合浦是一座充满海洋气息的城市,沿海滩涂辽阔,盛产珍珠。人们将合浦出产的珍珠称为“南珠”或“合浦南珠”。这种珍珠细腻器重、玉润浑圆、光泽经久不变,早在商朝已是岭南的重要贡品,深受统治阶级喜爱。

据《后汉书·孟尝传》记载,“(合浦)郡不产谷实,而海出珠宝。”这里说的珠宝主要指的就是珍珠。

到了汉代,合浦所辖海域经过上千年采珠业的开发,逐渐形成了稳定的珍珠产区——“珠母海”(今俗称珠池)。

南珠的名贵跟品质有关。古人说珠有九品,把珍珠的品级定得很详细,而“光,重,圆,大”是南珠的重要标准,光泽要晶莹耀目,珠质要坚实凝重,珠形要齐整浑圆。堪称珍宝的合浦南珠,很早就被精明的商人用于对外贸易,销往东南亚等国。

珠光闪烁,琉璃生辉,在古代海上丝绸之路的交流中,商人们把丝绸、茶叶、珍珠、瓷器等传统中国特产销往海外,也带来了一种晶莹剔透、熠熠生辉的域外珍品——琉璃。

琉璃,就是流光溢彩、晶莹剔透的玉石,大多数时候,它指的是古代玻璃。在隋唐以前,琉璃制品多来自西亚、地中海沿岸等地,广西出土的古代琉璃器中,尤以汉代琉璃最多。

1987年,为配合南宁至合浦二级路建设,广西考古队在文昌塔墓区发掘了近200座汉墓,在第70号墓中,一只裹挟着泥浆的杯状物露出土层。拭去表面污泥,一只来自两千多年前的玻璃杯重见天日:淡青色的杯体呈半透明状,敛口,圜底微向内凹,腹中部还有三道凸弦纹。

类似的玻璃器在广西并不是第一次发现。上世纪七八十年代,为了配合大规模城市基础建设,贵港、梧州、贺州、桂林、百色等地也相继抢救性发掘了一批汉墓,形形色色的玻璃制品随之出土,其中杯、盘类的玻璃器皿已发现了17件。

大约在四千年前,美索不达米亚地区的人们在青铜器的冶炼过程中偶然获得了一种美丽的石头,史称“费昂斯”,春秋时期,往来于中西亚沙漠地带的游牧民族将它们带到东方。从战国到汉代,玻璃身价不菲,甚至可与黄金和宝石比肩,只有王公贵族才能享用。然而这样的情形在广西却调了个个儿,出土玻璃制品的不仅有官吏和富商墓葬,平民墓中也有发现,这在玻璃工艺一度被宫廷垄断的汉代实在极不寻常。那么,广西汉墓中为何会有这么多玻璃制品呢?

专家研究发现,在春秋战国时期,中国人就已经制造出了玻璃,只不过时人称之为“流离”“陆离”“颇黎”“药玉”等。由于当时社会崇尚玉器,盛行佩玉、葬玉,导致天然玉石供不应求。秦汉时期古人制造的玻璃,大多是铅钡玻璃,跟西方传统的钠钙玻璃不一样,以氧化铅为主要助熔剂、以氧化钡为乳浊剂,其颜色偏白、模仿玉料的温润失透感,且有一定亮度和质感,所以春秋至西汉时期,中国古代玻璃是作为“仿玉”形式存在,与玉石文化一脉相承。

再来看广西出土的这只弦纹玻璃杯,它晶莹剔透,摆脱了中原的“仿玉”情结,独特的凸弦纹装饰在同时代地中海地区也没有发现过,排除了从西方传入的可能性,那它究竟从何而来呢?

1983年,学术界对弦纹玻璃杯进行了一次公开测试,试图通过科技手段揭开它的身世之谜。测试结果出乎人们的意料,数据显示这是一种既不同于西方“洋玻璃”,又有别于中原铅钡玻璃的碱性玻璃。此后,中国建材研究院测试所又对广西出土的其他汉代玻璃器进行了一次更大规模的化学分析,发现这些玻璃样本分属七个不同的玻璃系统,既有国产铅钡玻璃,也有西方的钠钙玻璃,但更多的,是一种使用钾盐作为助熔剂,镁含量又极低的玻璃属种,占样本检测量的75%以上,这意味着广西汉代玻璃中有亟待破解的第三种玻璃——高钾低镁玻璃。

有专家认为,广西汉代时期的部分玻璃制品,很有可能是通过海上贸易传入我国的。弦纹玻璃杯的化学成分是中等钙铝的钾玻璃,这种钾玻璃在印度这一带很早就有大规模的生产,它很有可能就是从印度南部输入到合浦一带。

上世纪八十年代初,一大批国内外专家开始投入到广西汉代玻璃制品的研究中,清理研究样本时,一些具有典型汉式风格的耳铛、玻璃杯和带钩等物件进入人们的视野,研究者相信,广西的古玻璃中一定还隐藏着更多的秘密。

为了弄清其他玻璃器的产地,研究人员对合浦地区部分钾玻璃进行了铅同位素分析,结果显示,它们与中国其他地区玻璃样本铅同位素比值所属同一区域(采用相同的铅矿资源),结合这些钾玻璃中着色的钴料具有中国矿料独特的高锰特点,进而推断广西汉代的钾玻璃中至少有一部分是先民以自己的实践经验、采用国产钴料炼制的。

此后,又有研究者依据玻璃制品中不同石灰和氧化铝成分,结合微量元素铷和锶的含量将广西出土的钾玻璃划分三个亚类。其中低钙高铝和中等钙铝玻璃明确分布在越南北部至华南地区的北部湾地区,这意味着这类玻璃原本就在本土制作完成。

两千多年前,北部湾地区先民制作的早期玻璃器独树一帜,成就斐然,这一段光辉的历史终于随着考古研究的深入渐渐被揭开并被世人所识。

相比日韩、东南亚和南亚地区,我国出土的钾硅酸盐玻璃年代最早、出土文物最多,因此专家判断,当年岭南地区(包括汉代的交趾郡)不但有能力生产玻璃制品,还能将富余产品输出到更遥远的地区。

这也就解开了广西汉代平民墓中也有琉璃陪葬的谜题。

孤帆远影、巨浪滔天,前人曾在一望无际的海面上,用一艘艘船、一件件器物,连接起了不同文明之间的纽带。

这些器型优美的汉代琉璃器,既有中原文化的基因,也烙上了异域文化的印记。除了琉璃器之外,汉代海上丝绸之路,也给中国带来了一些颇有南亚特色的珍宝——金花球和绿柱石。

这是一件合浦风门岭10号墓出土的鼓形缠花金球,它高1厘米,腹径1.4厘米,重5克,工艺细密繁复。

这样的金花球在广西并不是第一次发现。合浦县北插江盐堆1号墓、黄泥岗1号墓、九只岭以及贵港深钉岭汉墓中都先后出土过相似器物,这些金花球款式略有不同,但工艺却源于一脉——来自归来迈锡尼时代的焊珠工艺。

由于此类金花球目前只在广西、广东、湖南、扬州有零星出现,在汉代的京畿地区和国内陆上丝绸之路沿线均未见踪迹,说明此类金花球并非自陆上丝路之路传播而来,而从外形来看,合浦出土的金花球又与古希腊等地的发现相去甚远,反而与印度、东南亚出土的接近,这说明,它们是从海上丝绸之路远洋而来。

金花焊珠工艺从古希腊传入地中海、中东一带,再传播到印度,经过印度的改造之后,又经过东南亚传入中国。

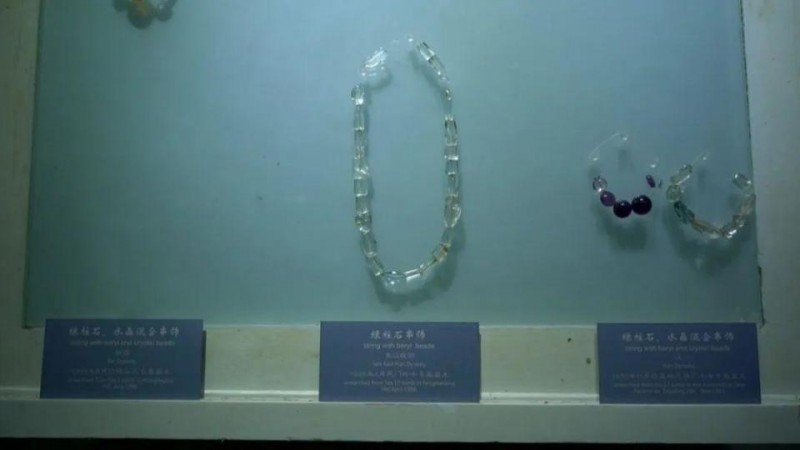

这是一串风门岭10号墓出土的透明珠饰,共24颗,由于质地纯净,刚出土时被误认为是水晶,直到2014年进行了一次检测,结果震惊世人。

水晶是一种石英结晶体矿物,主要化学成分是二氧化硅,可检测结果显示,这串珠饰是铍-铝硅酸盐矿物,成分对应的正是绿柱石。绿柱石又叫绿宝石,是世界最名贵的宝石之一,从稀有程度上看,水晶难以望其项背。在古罗马,它的价值甚至超过黄金。印度南部是古代绿柱石的重要产地,我国的西北也有此类矿脉,但目前未发现有汉代及以前开采和使用的证据。

这串绿柱石珠饰在28年后得以正名,也改写了一项历史。

此前,我国出土该类宝石的最早记录是明代的梁庄王墓,是郑和下西洋时带回来的珠宝,而风门岭10号墓出土的这串绿柱石比它早了1600多年。

在海丝路带来的文化交流浪潮中,中国也在东西方玉石技术交流中,输出技术和文化。

考古学家在风门岭汉墓中发现了两件圆筒形的器物,束腰,两端一大一小作喇叭状,中间有穿孔。

专家通过比对确认,这是一对琥珀耳铛。耳铛是具有中国传统风格的器物,起源于新石器时代,通常以玉石、玻璃、玛瑙、琥珀等较为通透的材料制成,故有“明月珰”之美称,也有少数是用黄金制作的。

刘熙在《释名·释首饰》里解释:“穿耳施珠曰珰。此本出于蛮夷所为也……”从目前发现的汉代女娲像和陶俑来看,耳珰的佩戴方式是直接穿入耳垂上的耳孔。不过在中原汉族,特别是上层社会,耳珰的佩戴方式有了变换。中原女子受“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”观念的影响,并不流行打耳洞。因此,她们要么将耳珰系于簪首,垂以耳畔,为簪珥的垂饰;要么直接以丝线系挂于耳郭之上。

从合浦往西不远,是广西古代著名的琥珀产地钦州,南宋《岭外代答》中记载,“钦人田家锄山,忽遇琥珀……其人持以往博易场,卖之交址,骤致大富。” 所以,这些琥珀耳铛也许就是钦州出产的。

在汉代的合浦,想来穿搭中西交融的服饰和珠宝,也是一种时尚潮流。考古专家大胆推测,风门岭汉墓的女性墓主极有可能是某位在海上丝路经商贸易的商人妻子,亦或是合浦本地官员年轻的女儿。为了让挚爱的女子死后亦能如生前一般美艳动人,她的家人将精致的饰品带进幽冥的墓底。事死如生的风俗,让两千年后的我们,得以幸运地窥见汉代合浦海上丝绸之路与中原贸易的交汇繁荣。

.jpg)

千年时光如水逝去,如今再次凝视这些穿越时空而来的珠玉琉璃,承载于它们身上的不仅仅是商品的交易,更是文化交流的桥梁,让东西方的艺术、科技得以相互传播,丰富了各自的文化内涵。海风轻抚、浪花依旧,繁华的文明交流在今日依然延绵不息。

【更多精彩请关注】

2月15日(周六) 21:10 广西卫视《广西故事》